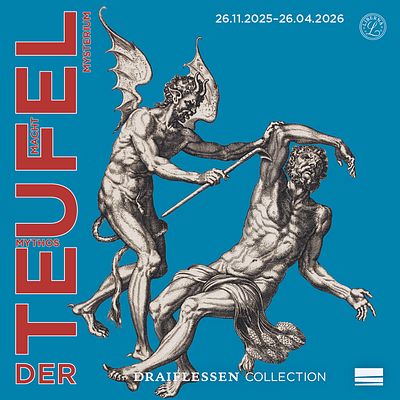

DER TEUFEL

Mythos, Macht, Mysterium

Pressetext

DER TEUFEL. Mythos, Macht, Mysterium

Studiensaal ǀ 26.11.2025–26.04.2026

Die dunkle Seite des Glaubens

Keine andere Gestalt hat im Christentum gleichermaßen Schrecken und Faszination ausgelöst wie der Teufel. Über Jahrhunderte fürchteten die Gläubigen, er und seine Dämonen würden als Gegenspieler Gottes jederzeit versuchen, Unordnung in die Welt zu bringen. Naturkatastrophen, Erdbeben und Seuchen galten als Werke des Teufels – ebenso wie persönliche Versuchungen, mit denen er die Menschen vom rechten Weg abzubringen versuchte. Diese Vorstellung nährte die Angst vor den Qualen der Hölle und prägte den christlichen Glauben tief bis in die Alltagskultur.

Die Kabinettausstellung DER TEUFEL im Studiensaal beleuchtet die Veränderungen und Vielfalt des Teufelsbildes – von biblischen Vorstellungen bis hin zur Darstellung in der Populärkultur.

Von der Bibel zur Fantasie

Während biblische Schriften und Heiligenerzählungen das Bild religiöser Figuren meist klar prägten, blieb das Aussehen des Teufels erstaunlich vage. Gerade dieser Spielraum beflügelte die Fantasie von Künstler*innen: Über die Jahrhunderte entstanden unzählige Darstellungen, in denen der Teufel in immer neuen, oft grotesken Gestalten auftritt. Mal erscheint er gehörnt, mal schuppig, mal tier- oder menschenähnlich – immer aber als bedrohliche Projektionsfläche für das Böse schlechthin. So spiegelt die Kunstgeschichte die wechselnden Ängste, Moralvorstellungen und Machtinteressen der Gesellschaft wider.

Instrument der Ausgrenzung

Die Ausstellung wirft nicht nur einen Blick auf die Vielfalt teuflischer Darstellungen, sondern zeigt auch, wie das Bild des Teufels gezielt eingesetzt wurde: Wer als „vom Teufel besessen“ galt, war schnell ausgegrenzt oder verfolgt. Vermeintliche Ketzer oder missliebige Gruppen – die Angst vor dämonischen Mächten diente über Jahrhunderte als wirkmächtiges Mittel zur Disziplinierung. Die Ausstellung beleuchtet diese historischen Entwicklungen und lädt dazu ein, über die Rolle von Angst, Macht und Glauben nachzudenken – und darüber, welche Spuren der Teufel bis heute in unserer Kultur hinterlassen hat.

DER TEUFEL. Mythos, Macht, Mysterium

Erhard Schön (zugeschrieben), Des Teufels Sackpfeife, um 1530-1535 [als Faksimile in der Ausstellung]

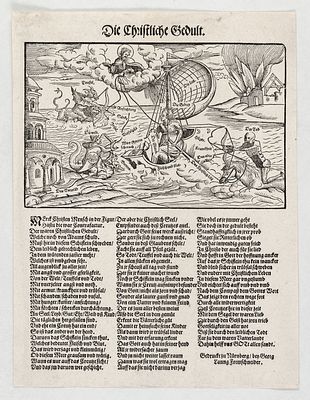

Hans Sachs, Die Christliche Gedult, Nürnberg: Georg Lang Formschneider, ca. 1580

Albrecht Dürer, Ritter, Tod und Teufel, 1513

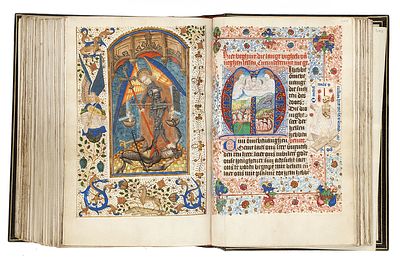

Nördliche Niederlande, Delft, Stunden- und Gebetbuch, ca. 1480, illuminiert vom Meister von Beatrijs van Assendelfts Vita Christi und den Meistern der Delfter Halbfiguren

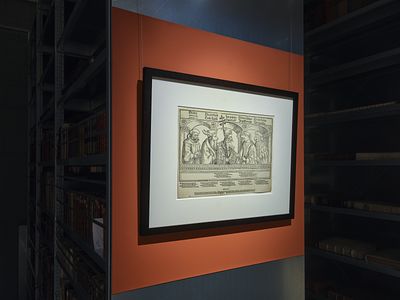

Ausstellungsansicht DER TEUFEL

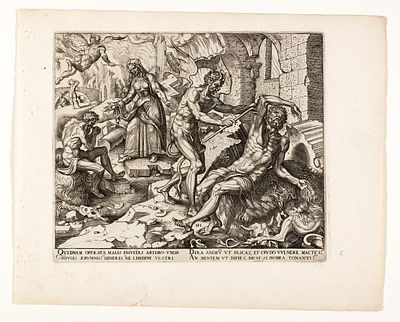

Philips Galle (nach Maarten van Heemskerck), Satan bestraft Hiob mit Geschwüren, 1563

Ausstellungsansicht DER TEUFEL

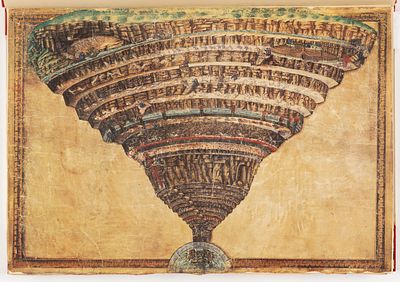

Sandro Botticelli, La mappa dell’ Inferno, Illustration zu: Dantes Divina Commedia, Faksimile zu Codex Reg. Lat. 1896 in der Biblioteca Apostolica Vaticana [als Faksimile in der Ausstellung]

Ausstellungsansicht DER TEUFEL

Ausstellungsansicht DER TEUFEL

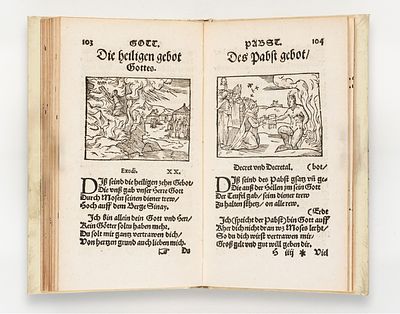

Simon Rosarius, Antithesis. Das ist kurtze beschreibung Christi und des Antichrists, Heidelberg: Johann Mayer, 1563

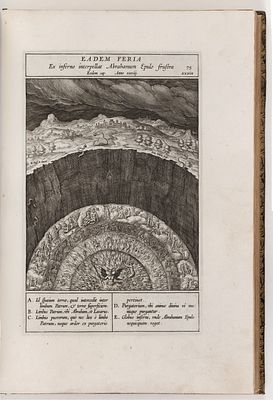

Hieronymus Natalis, Evangelicae Historiae Imagines. Adnotationes et Meditationes, Antwerpen: Martinus Nuyts der Jüngere, 1595

Ausstellungsansicht DER TEUFEL